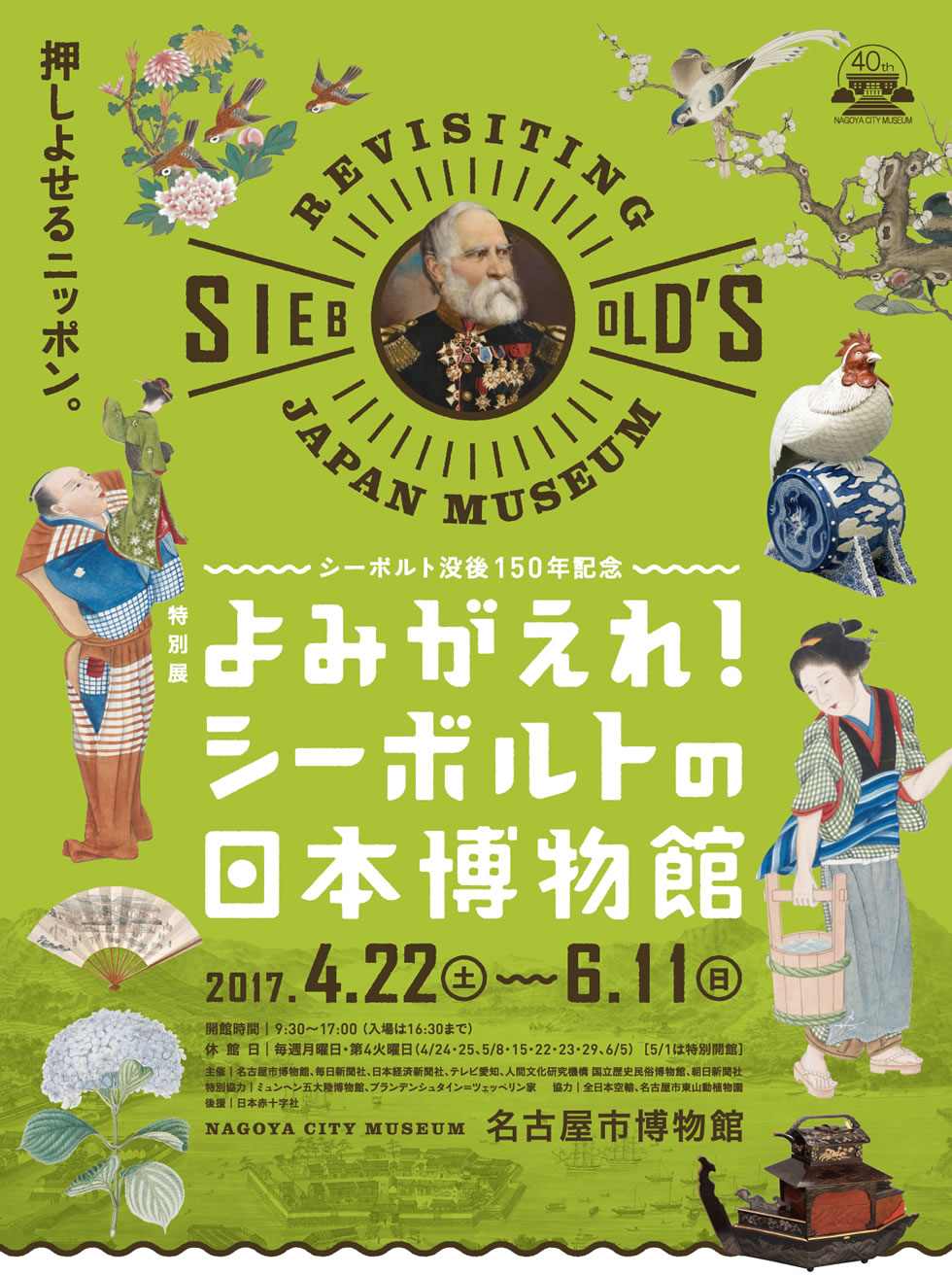

ŐĺłŇ≤įĽ‘«Ó ™īا√§∆ņő§Ō•–•Ļ§«§∑§ęĻ‘§Ī§ §ę§√§ŅĶ≠≤Ī§ §ů§«§Ļ§¨°Ęļ£§ŌļýĽ≥Īō§ę§ť§Ļ§į§ §ů§«§Ļ§Õ°£

§√§∆°Ę§§§ń§őŌ√§š§Õ§ů§√§∆ī∂§ł§«§Ļ§¨°Ę≤Ņ«Į§÷§Í§ňĻ‘§√§Ņ§ő§š§ť°£20ŅŰ«Į§÷§Í§«§Ļ§Õ° •…•šīť°ň

…‚ņ§≥®§ň§∑§∆§‚≤Ņ§ň§∑§∆§‚°Ę∆Łň‹ŅÕ§ŌľęĻ٧ő ł≤ŧÚ∑༎§∑§¨§Ń§«§Ļ§Ť§Õ°£

…‚ņ§≥®§ň§∑§∆§‚≤Ņ§ň§∑§∆§‚°Ę∆Łň‹ŅÕ§ŌľęĻ٧ő ł≤ŧÚ∑༎§∑§¨§Ń§«§Ļ§Ť§Õ°£ŅŰ°Ļ§őŇłľ®§Úłę§ňĻ‘§√§∆§≠§ř§∑§Ņ§¨°Ęļ£§ř§«§«•¨•√•ę•Í§∑§ŅŇłľ®§ő§“§»§ń§ň

≥§≥į§őÕ≠Őĺ•÷•ť•ů•…§ő űĺĢ… §őŇłľ®§¨§Ę§Í§ř§∑§Ņ°£

≥ő§ę§ňņ®§ĮĻŽ≤ৠ•Õ•√•Į•ž•Ļ§š•÷•Ū°ľ•Ń§ §…§¨Ňłľ®§Ķ§ž§∆§§§Ņ§ő§«§Ļ§¨

§Ņ§ņĻŽ≤ৠ§ņ§Ī§«°Ę§ŗ§∑§Ū űņ–§Ĺ§ő§‚§ő§ő≤Ń√Õ§¨Ļ‚§§§ņ§Ī§«

Ő‹§Úłęń•§Ž§Ť§¶§ ļŔ§ę§ ļŔĻ©§¨Ľ‹§Ķ§ž§∆§§§ŽŐű§«§Ō§Ę§Í§ř§Ľ§ů§«§∑§Ņ°£

§Ņ§ņĻŽ≤ৠ§ņ§Ī§őŃűĺĢ… §Úłę§Ž§Ť§Í°Ę∆Łň‹§ő∂Ż§šůŤĻ√§ő§ę§ů§∂§∑ļŔĻ©§ő ż§¨

§Ť§√§›§…ī∂∆į§Ļ§Ž§ °ľ§»Ľ◊§§§ř§∑§Ņ°£

ļ£≤ů§‚°Ę•∑°ľ•‹•Ž•»§¨ľżĹł§∑§ŅÕÕ°Ļ§ ∆Łň‹§őľÍĻ©∑›… §őłęĽŲ§Ķ§ňī∂∑„°£

∆√§ň°ĘŌő§«§«§≠§Ņ§»§§§¶ĺģ»Ę§¨°Ę∂‚¬į§ň§∑§ęłę§®§ļ°Ę∂√§≠°™

«Į∑Ó§őőģ§ž§«łų§ÍĶĪ§Į§Ť§¶§ň§ §√§Ņ§ő§«§∑§Á§¶§ę°£∂≤§Ž§Ŕ§∑Ōő° ĺ–°ň

§Ĺ§∑§∆°Ę•∑°ľ•‹•Ž•»§»łņ§®§–°Ę§™¬ž§Ķ§ů§»§§§¶∆Łň‹ŅÕļ §¨§§§Ņ§≥§»

§∑§ę§∑°Ę√ŌŅř§ §…§ÚĻŮ≥į§ňĽż§ŃĹ–§Ĺ§¶§»§∑§ŅļŠ§«ĻŮ≥įń… Ł§»§ §Í

§™¬ž§Ķ§ů§»Őľ§ő•§•Õ§»§Ōő•§žő•§ž§ň§ §Í§ř§Ļ°£

•∑°ľ•‹•Ž•»§¨§§§ę§ň§™¬ž§Ķ§ů§Úį¶§∑§∆§§§Ņ§ę§Ō°Ę»ŗ§¨∆Łň‹§«»Įłę§∑§ŅŅ∑ľÔ§ő•Ę•ł•Ķ•§§ň

°÷•Ō•§•…•ť•ů•ł•Ę°¶•™•Ņ•Į•Ķ° •™•Ņ•≠•Ķ•ů°Ę§őį’°ň°◊§»Őĺ…’§Ī§Ņ§≥§»§«§‚ŃŘŃŁ§ň∆٧§§«§Ļ§¨

§ §ů§»§ §Į°Ę•∑°ľ•‹•Ž•»§ň¬ž§Ķ§ů§»•§•Õ§Ōľő§∆§ť§ž§∆§∑§ř§√§Ņ§Ť§¶§ įű囧ڼż§√§∆§§§ř§∑§Ņ§¨°ĘŃīŃ≥į„§§§ř§∑§Ņ°£

•∑°ľ•‹•Ž•»§Ō§ļ§√§»ļ §»Őľ§őŅ»§Úį∆§ł°Ę žĻŮ•…•§•ń§«§Ō§ §ę§ §ęļ §Ú’ł§Ū§¶§»§∑§ §ę§√§Ņ§Ť§¶§ §ů§«§Ļ§Õ°£

§Ķ§Ļ§¨§ňĶģ¬≤§ő≤» ѧ«§ļ§√§»∆»Ņ»§ §ő§Ō§ř§ļ§ę§√§Ņ§ő§«§∑§Á§¶°£§ę§ §Í∑–§√§∆ļ∆ļß°Ę∆ůŅÕ§ő¬©Ľ“§ň§‚∑√§ř§ž§ř§∑§Ņ°£

•Ļ•∆•≠§ §ő§Ō°Ę§Ĺ§őłŚ§‚•∑°ľ•‹•Ž•»§Ō∆Łň‹§ō§őĺū«ģ§Úľő§∆§ļ°Ę∆ůŇŔĽįŇŔ§»ÕŤ∆Ł§∑§Ť§¶§»§∑§∆§§§Ņ§≥§»°£

∆ůŇŔŐ‹§őÕŤ∆Ł§Ō≤Ő§Ņ§Ľ§ř§∑§Ņ§¨°ĘĽįŇŔŐ‹§ŌŐņľ£į›Ņ∑§ÚŅŰ«ĮłŚ§ňĻĶ§®§∆•∑°ľ•‹•Ž•»§¨ňī§Į§ §√§Ņ§≥§»§«≤Ő§Ņ§Ľ§ļ°£

§ř§Ņ°Ę»ŗ§ő¬©Ľ“§Ņ§Ń§Ō…„§őįšĽ÷§Ú∑—§§§«°Ę∆Łň‹§»§őłÚőģ§Ú¬≥§Ī§Ņ§≥§»°ĘĽ–§ő•§•Õ§ÚĪÁĹű§∑¬≥§Ī§Ņ§≥§»°£

•§•Õ§Ō∆Łň‹ŅÕĹť§őĹųįŚ§»§∑§∆ŐĺĻ‚§§§«§Ļ§¨°Ęņł≥∂∆»Ņ»§«§Ę§Í§ §¨§ťňĺ§ř§ŐĽ“§ÚĽļ§Ŗ°Ę§ř§Ņ§Ĺ§őŐľĻ‚§őņł≥∂§‚«»Õū§ň

ňĢ§Ń§∆§§§∆°Ę§§§Ū§§§Ūįž∂ŕ∆ž§«§Ō§§§ę§ §§ŅÕņł§Úī∂§ł§ř§Ļ§¨°Ę…„Ņ∆§őį¶ĺū§Ōī∂§ł§∆§§§Ņ§ő§«§Ō§ §§§«§∑§Á§¶§ę°£

§ §ů§ņ§ę§Ņ§ņ§ő≥ōĹ—Ň™§ §‚§ő§ņ§Ī§«§ §Į°Ę•∑°ľ•‹•Ž•»§ő√»§ę§ ŅÕ Ń§ř§«ī∂§ł§ť§ž§ŽŃ«Ň®§ ŇłÕų≤٧«§∑§Ņ°£

¬Ť≠ĶĺŌ°°∆Łň‹§ňŐ•§Ľ§ť§ž§Ņ√ň°Ę•∑°ľ•‹•Ž•»

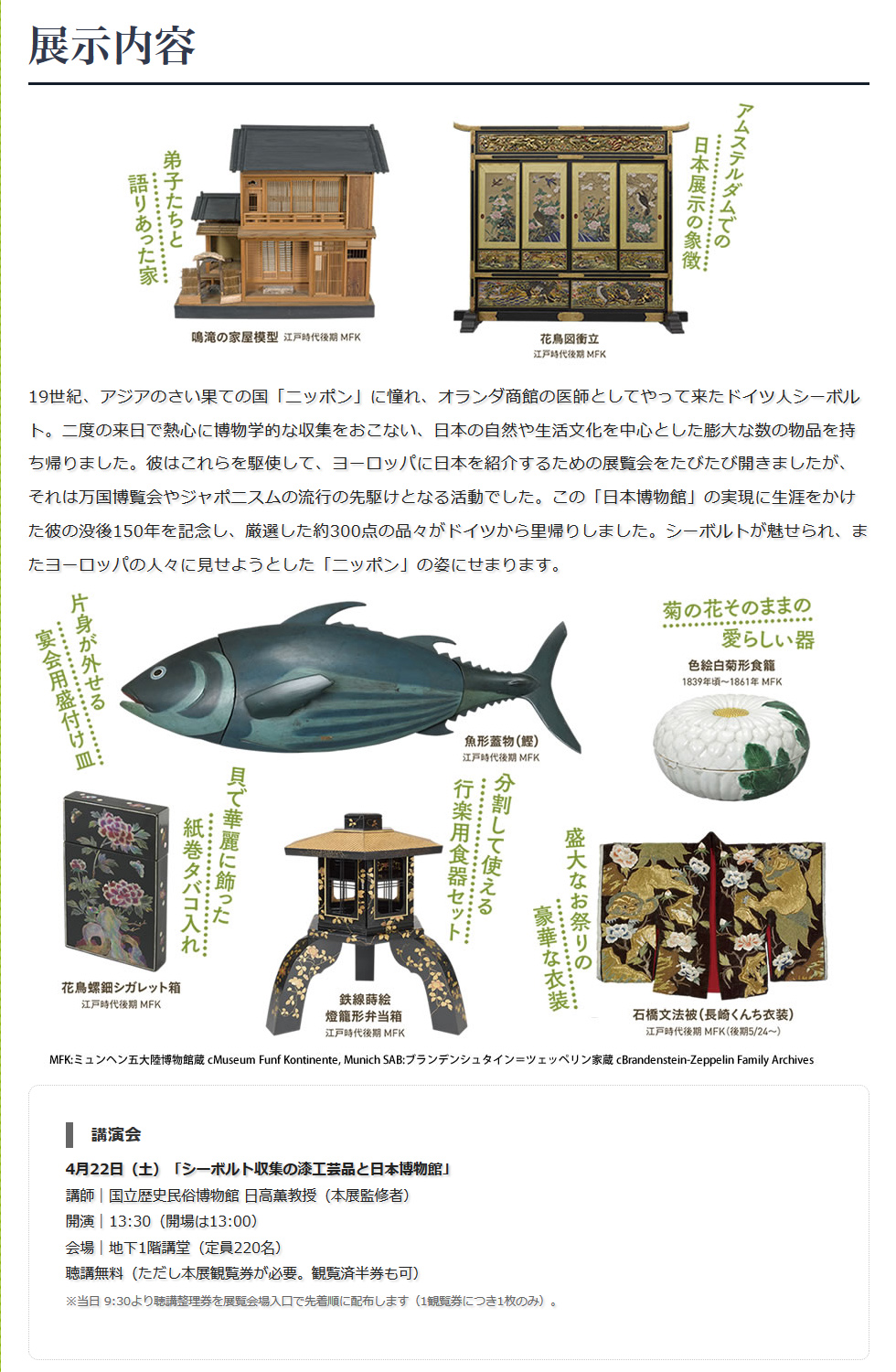

°°•∑°ľ•‹•Ž•»§»§§§®§–°Ę∆Łň‹§«§Ō∂Š¬ŚņĺÕőįŚ≥ō§ÚŇѧ®§Ņ§≥§»§š°Ę§§§Ô§ś§Ž•∑°ľ•‹•Ž•»ĽŲ∑԰ʧř§Ņ∆Łň‹ŅÕĹųņ≠•Ņ•≠§»§ő•Ū•ř•ů•Ļ§ §…§«Õ≠Ő姫§Ļ§¨°Ę∆Łň‹§őľęŃ≥§š ł≤ŧňŐ•őĽ§Ķ§ž°Ę•Ť°ľ•Ū•√•—§ň∆Łň‹§őľ¬ŃŁ§Ú√ő§ť§Ľ§Ž§≥§»§ňņł≥∂§Ú Ż§≤§ŅŅÕ ™§«§Ę§√§Ņ§≥§»§Ō°Ę§Ę§ř§Í√ő§ť§ž§∆§§§ř§Ľ§ů°£

°°§ř§ļ§Ō§ł§Š§ň°Ę•∑°ľ•‹•Ž•»§őņł§§ő©§Ń§ę§ť2ŇŔ§ň§Ô§Ņ§ŽÕŤ∆Ł§ő∑–įř§Úĺ“≤ū§∑°Ę»ŗ§ő∆Łň‹ĽŮőѧőľżĹł≥Ť∆į§š∆Łň‹ł¶Ķś§ő¬≠§…§Í§Ú§Ņ§…§Í§ř§Ļ°£

•∑°ľ•‹•Ž•»§őņł§§ő©§Ń§»∆Łň‹Ļ‘§≠

•∑°ľ•‹•Ž•»§ő•’•£°ľ•Ž•…•Ô°ľ•Į

•∑°ľ•‹•Ž•»§őĽšņł≥Ť°°•Ņ•≠°¶•§•Õ žĽ“§»§őĻ¨§Ľ§ Ž§ť§∑

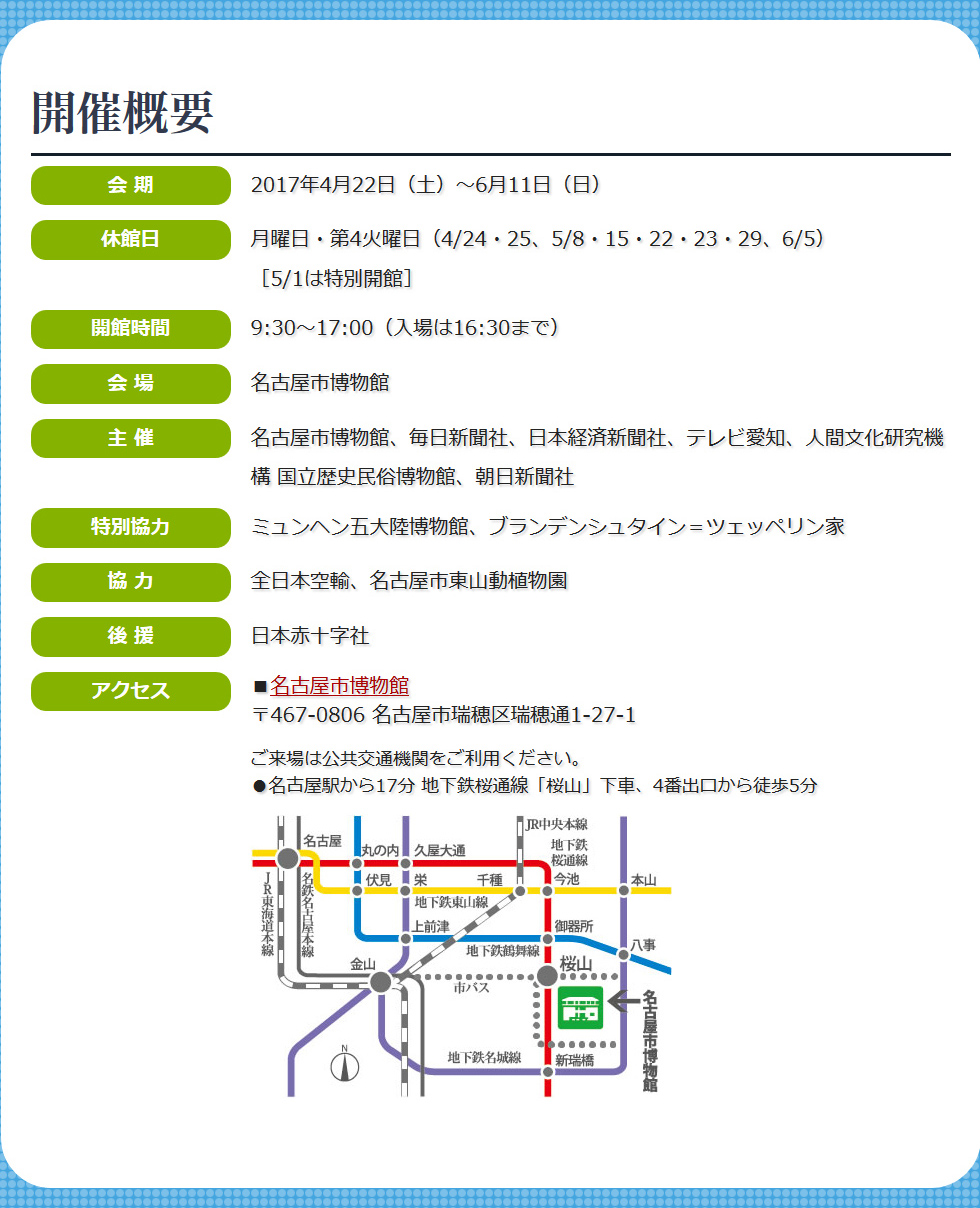

∆Łň‹ļ∆ň¨

¬Ť≠∂ĺŌ°°•∑°ľ•‹•Ž•»§ő∆Łň‹ł¶Ķś

°°Ĺ–ŇÁ§ő•™•ť•ů•ņĺ¶īŘ…’įŚīĪ§»§∑§∆ÕŤ∆Ł§∑§Ņ•∑°ľ•‹•Ž•»§Ō°Ę•™•ť•ů•ņņĮ…‹§őļ‚ņĮĽŔĪÁ§ň§Ť§Í°ĘŃįő„§ő§ §§¬ÁĶ¨ŐŌ§ ∆Łň‹ńīļļ§Ú§™§≥§ §§§ř§∑§Ņ°£»ŗ§Ō°Ęļ«Ņ∑§őņĺÕőįŚ≥ō§Ú≥ō§”§ňĹł§ř§√§Ņ∆Łň‹ŅÕįŚĽ’§šÕŲ≥ōľ‘°Ę•™•ť•ů•ņłžńŐŐű§ť§ő∂®őŌ§Ú§®§∆°Ę∆Łň‹§ňīō§Ļ§Žňń¬Á§ ĺū ů§šĽŮőѧھżĹł§∑°Ę•Ť°ľ•Ū•√•—§ňĽż§ŃĶʧŽ§≥§»§ňņģłý§∑§ř§Ļ°£§Ĺ§∑§∆§Ĺ§őł¶Ķśņģ≤Ő§Ō°Ę•Ť°ľ•Ū•√•—§«Ĺ–»«§Ķ§ž§Ņ£≥…ŰļÓ°ō∆Łň‹ŅĘ ™ĽÔ°Ŕ°ō∆Łň‹∆į ™ĽÔ°Ŕ°ō∆Łň‹°Ŕ§ §…§ň§ř§»§Š§ť§ž§ř§∑§Ņ°£

Őń¬žĹő§»ŐÁŅÕ§Ņ§Ń

•∑°ľ•‹•Ž•»°ō∆Łň‹°Ŕ§őī©Ļ‘

°ō∆Łň‹ŅĘ ™ĽÔ°Ŕ°ō∆Łň‹∆į ™ĽÔ°Ŕ§őī©Ļ‘

•∑°ľ•‹•Ž•»§ő∆Łň‹ł¶Ķś§»√ŌŅř

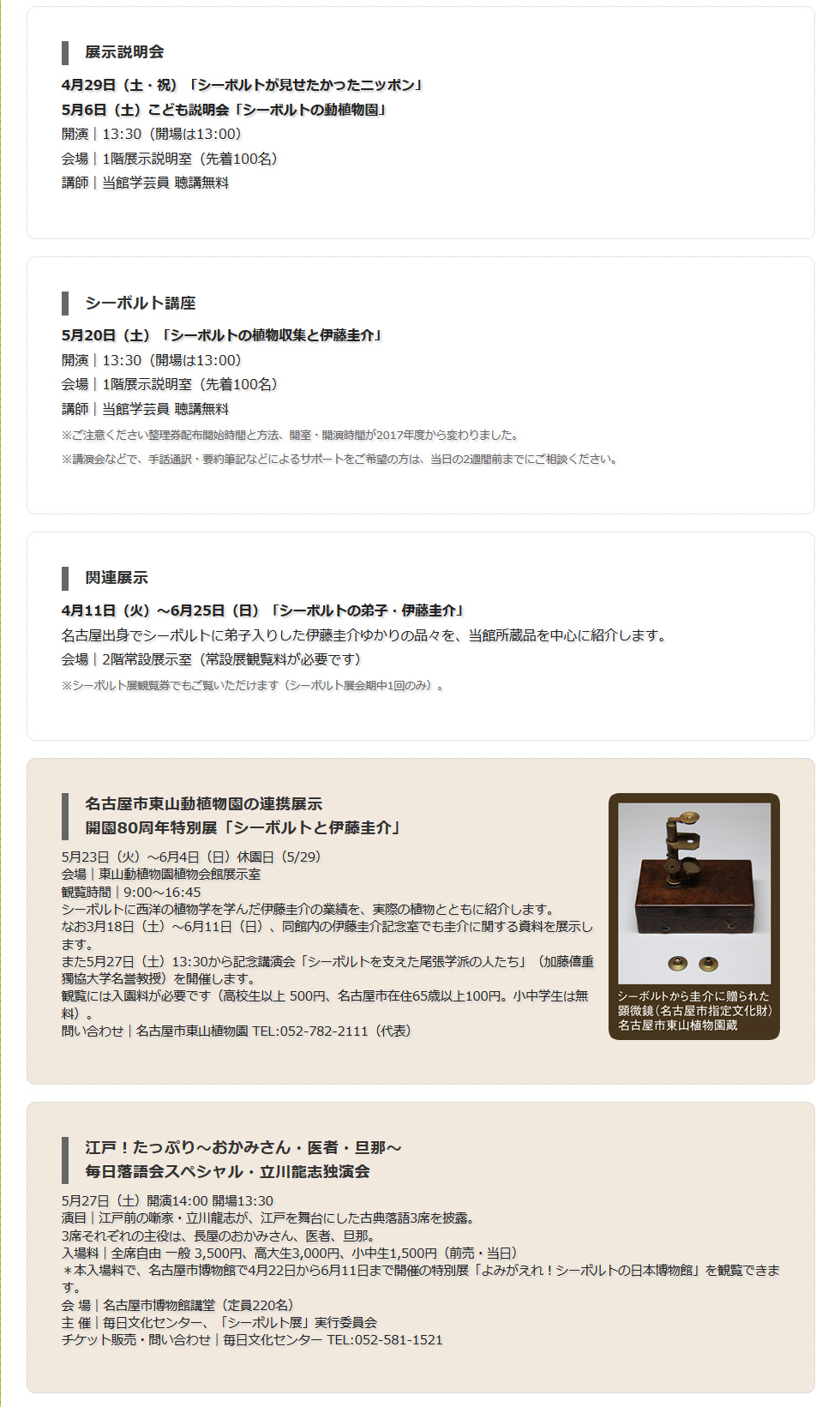

¬Ť≠∑ĺŌ°°•∑°ľ•‹•Ž•»§ő∆Łň‹Ňłľ®§»ŐĪ¬≤≥ō«Ó ™īŘĻĹŃŘ

•™•ť•ů•ņĶĘĻŮłŚ§ő•∑°ľ•‹•Ž•»§¨Ĺ–»«≥Ť∆į§ő§Ř§ę§ňľŤ§ÍŃ»§ů§ņ§ő§Ō°Ę∆Łň‹Ňłľ®§ő≥ęļҧ«§∑§Ņ°£∆Łň‹«Ó ™īŘņŖő©§őĻĹŃاÚ∂Ľ§ň°ĘĽż§ŃĶʧ√§Ņ•≥•ž•Į•∑•Á•ů§ň§Ť§ŽŇłľ®§Ú°Ę•ť•§•«•ů°¶•Ę•ŗ•Ļ•∆•Ž•ņ•ŗ°¶•Ű•Ś•Ž•ń•÷•Ž•Į°¶•Ŗ•Ś•ů•ō•ů§ő≥∆Ň‘Ľ‘§«ľ¬łĹ§∑§ř§∑§Ņ°£§≥§ž§ť§őŇłľ®§ň§Ť§√§∆°Ę∂ňŇž§őŐ§√ő§őĻ٧ň≤Š§ģ§ §ę§√§Ņ∆Łň‹§ő ł≤ŧŌĹť§Š§∆ň‹≥ Ň™§ň•Ť°ľ•Ū•√•—§ňĺ“≤ū§Ķ§ž°Ę»ŗ§Ō§ő§Ń§őŐĪ¬≤≥ō§ő»ĮŇł§ň§‚¬Á§≠§ĮĻ◊ł•§Ļ§Ž§≥§»§ň§ §Í§ř§∑§Ņ°£

•ť•§•«•ů§ň§™§Ī§ŽŇłľ®

•Ę•ŗ•Ļ•∆•Ž•ņ•ŗ§ň§™§Ī§ŽŇłľ®

•Ű•Ś•Ž•ń•÷•Ž•Į§ň§™§Ī§ŽŇłľ®

•Ŗ•Ś•ů•ō•ů§őŇłľ®§»•≥•ž•Į•∑•Á•ů§ő«šĶ—

¬Ť≠łĺŌ°°§Ť§¶§≥§Ĺ•∑°ľ•‹•Ž•»§ő∆Łň‹«Ó ™īاō

•∑°ľ•‹•Ž•»§Ō°Ęľę ¨§ő•≥•ž•Į•∑•Á•ů§ň§Ť§ŽŇłľ®§Ú§∑§–§∑§–°÷∆Łň‹«Ó ™īŘ°◊§»ł∆§”§ř§∑§Ņ°£»ŗ§ő∆Łň‹«Ó ™īŘ≥Ť∆į§Ō°Ę•®•≠•ĺ•Ń•√•Į§ Ľļ∂»ņĹ… §šńѧ∑§§ł∂őѧÚĶŠ§Š§∆ņĻ§ů§ň≥§≥įň«į◊§Ú§™§≥§ §√§∆§§§Ņ•Ť°ľ•Ū•√•—§ň§™§§§∆°Ęľ¬ÕÝŇ™§ √őľĪ§Úńů∂°§∑°ĘĽĢ¬Ś§őÕ◊ņѧň§≥§Ņ§®§ř§∑§Ņ°£§∑§ę§∑∆ĪĽĢ§ň»ŗ§ň§Ō°ĘŐĪ¬≤ ł≤ŧőň‹ľŃ§ÚĶ“ī—Ň™°¶ŃŪĻÁŇ™§ňÕż≤Ú§Ļ§Ž§≥§»§«°ĘįŘ ł≤ŧō§őłŪ≤Ú§ÚņßņĶ§Ļ§Ž§»§§§¶≥ōĹ—Ň™§ Ő‹Ň™§‚§Ę§√§Ņ§ő§«§Ļ°£

•Ę•ŗ•Ļ•∆•Ž•ņ•ŗŇłľ®§őļ∆łĹ

•∑°ľ•‹•Ž•»ļ«łŚ§ő∆Łň‹Ňłľ®

…ŁłĶ§őŐš¬ÍŇņ

¬Ť≠ĻĺŌ°°∆Łň‹ł¶Ķśľ‘•∑°ľ•‹•Ž•»§őļ«łŚ

°° łņĮ6«Į(1823)°Ę27ļ–§«ńĻļͧő√Ō§ňő©§√§Ņ•∑°ľ•‹•Ž•»§Ō°Ęį łŚ°Ęňī§Į§ §Ž§ř§«§ő43«Įī÷°Ę∆Łň‹ł¶Ķś§»§Ĺ§ő•Ť°ľ•Ū•√•—§ō§ő…ŠĶŕ§ňŅī∑ž§Ú√Ū§ģ¬≥§Ī§ř§∑§Ņ°£»ŗ§ő∆Łň‹«Ó ™īŘņŖő©ĻĹŃاŌłńŅÕ§őőŌ§őł¬≥¶§Úń∂§®§ŽŃ‘¬Á§ §‚§ő§«§∑§Ņ§¨°Ę°÷ŐĪ¬≤§ő«Ó ™īŘŇłľ®°◊§»§§§¶Ņ∑§∑§§ľÍň°§Ō°Ę∆Łň‹ ł≤ŧڬŅŐŐŇ™§ňĺ“≤ū§Ļ§Ž§≥§»§ňņģłý§∑§Ņ§»§§§®§ř§Ļ°£

°°ł¶Ķś§őīįņģ§ÚŐ‹Ľō§∑§∆§Ķ§ť§ §Žň¨∆Ł§Ú«ģňĺ§∑§Ņ»ŗ§Ō°Ę•’•ť•ů•ĻņĮ…‹§šĻĺłÕňŽ…‹§ňņ—∂ňŇ™§ň∆Į§≠§ę§Ī§ř§∑§Ņ§¨ľű§Ī∆Ģ§ž§ť§ž§ļ°Ę£≥ŇŔŐ‹§őň¨∆Ł§Ōłę≤Ő§∆§ŐŐī§ňĹ™§Ô§Í§ř§∑§Ņ°£§∑§ę§∑∆Łň‹«Ó ™īŘĻĹŃاŌ»ŗ§őĽŗłŚ°Ę•Ŗ•Ś•ů•ō•ůłř¬Áő¶«Ó ™īاő√ś≥ňŇłľ®§»§∑§∆°Ę§š§¨§∆ľ¬§Ú∑Ž§÷§≥§»§ň§ §Í§ř§∑§Ņ°£

ļ∆ŇŌÕŤ§ő§Ņ§Š§őļ«łŚ§őń©ņÔ

-

twitter°°°°

°°°°

°°°°